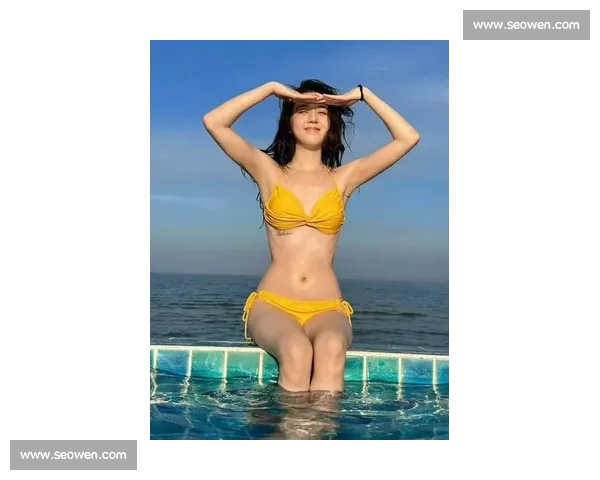

2025 爆款黄色泳衣小姐姐太空步火出圈!网友:这才是夏日顶流!

在 2025 年夏日的泳池派对上,一位身着亮黄色泳衣的小姐姐凭借一段太空步彻底点燃全网。这段时长仅 30 秒的视频在抖音平台三天内播放量突破 2800 万次,点赞量超 450 万,评论区涌现出 “这节奏感绝了”“把迈克尔・杰克逊的魂跳出来了” 等热议。画面中,小姐姐的黄色泳衣完美呼应了今年时尚圈 “泳衣外穿” 的流行趋势 —— 简约剪裁搭配高腰设计,既展现出健康活力的身形,又通过亮黄色调在阳光下形成强烈视觉冲击,恰似 “大圣同款” 泳衣的国潮设计理念。

一、太空步的惊艳演绎:技术与艺术的双重突破

小姐姐的太空步并非简单模仿,而是融入了现代舞蹈的创新元素。她以泳池边的瓷砖为舞台,通过精准的后滑步与身体波浪起伏的配合,营造出 “凌波微步” 般的悬浮感。动作细节上,她刻意放缓重心转移的节奏,让每一步都像在月球表面滑行,这与迈克尔・杰克逊 1983 年在《Motown 25》舞台上的经典演绎形成跨时空呼应。舞蹈教练分析指出,她的动作难点在于 “滑动流畅度”—— 通过脚掌与地面的摩擦力控制,实现了从机械感向飘逸感的转化,这种技巧在街舞圈中被称为 “反地心引力美学”。

更令人惊叹的是她的表情管理。视频中,小姐姐始终保持自信微笑,发丝随动作轻轻扬起,与背景中的蓝天白云、泳池浪花构成一幅动态油画。这种 “松弛感” 与章乐韵身穿黄色比基尼在海边的生图效果异曲同工,打破了传统舞蹈表演的紧绷感,让观众感受到自然与艺术的完美融合。

二、社交媒体的狂欢:现象级传播的背后逻辑

这段视频的爆火并非偶然。从内容角度看,它精准击中了多重流行元素:黄色泳衣是 2025 年秀场的主打色,太空步承载着 80 后至 00 后的集体记忆,而泳池场景又天然契合夏日消暑的心理需求。网友 “@夏日么么茶” 评论道:“这就是我想象中的夏天 —— 阳光、比基尼和会跳舞的仙女!”

数据层面,视频的传播路径呈现出 “病毒式裂变” 特征。初始流量来自抖音平台的算法推荐,随后被微博大 V 转发至热搜,话题 #黄色泳衣太空步挑战# 迅速登上榜单第二,阅读量超 6.7 亿。小红书上出现大量仿拍教程,甚至衍生出 “泳池舞蹈穿搭”“太空步速成” 等细分话题,带动相关泳衣销量激增 300%。值得关注的是,这种现象与 2024 年南沙 “凌波微步” 舞者毛毛老师的走红模式相似,都通过 “小众艺术 + 大众场景” 实现破圈。

mk体育,mksport,mk体育直播,mk体育网

mk体育,mksport,mk体育直播,mk体育网三、文化符号的碰撞:传统与现代的对话

黄色泳衣与太空步的结合,本质上是东方美学与西方流行文化的碰撞。2025 年 “大圣同款” 泳衣的设计灵感源自中国神话,而太空步作为迈克尔・杰克逊的标志性动作,早已成为全球文化遗产 —— 它在 2015 年被联合国教科文组织列入非物质文化遗产名录,其价值在于 “通过舞蹈语言突破种族与地域的界限”。小姐姐的表演中,亮黄色泳衣的 “火眼金睛” 配色与太空步的机械感形成张力,恰似孙悟空的 “自由精神” 与杰克逊的 “反叛灵魂” 在泳池舞台上相遇。

这种文化融合也体现在网友的评论中。有观众指出:“她的动作里既有街舞的力量感,又有中国古典舞的韵味,比如转身时的‘云手’动作,简直绝了!” 这种跨文化解读让视频超越了娱乐属性,成为当代年轻人文化身份认同的表达方式。

四、行业启示:从现象到产业的转化

随着视频热度攀升,小姐姐的身份也引发猜测。有知情人士透露,她是某舞蹈工作室的签约老师,此前已在 B 站发布过《太空步进阶教学》系列视频,积累了 12 万粉丝。这种 “素人 + 专业背景” 的组合,恰好符合当下内容市场对 “真实感” 与 “专业性” 的双重需求。

品牌方的反应同样迅速。视频爆火次日,某运动品牌便推出 “太空步联名泳衣”,设计中融入反光材质,模拟太空漫步的未来感;某音乐平台则上线 “太空步 BGM 歌单”,收录迈克尔・杰克逊、贾斯汀・提姆布莱克等歌手的经典作品,播放量单日突破 500 万次。这种 “内容 - 流量 - 商业” 的转化链条,再次印证了 “短视频 + 垂直领域” 的变现潜力。

结语

当黄色泳衣遇上太空步,当泳池派对碰撞流行文化,我们看到的不仅是一场视觉盛宴,更是时代审美的缩影。在这个 “万物皆可混搭” 的年代,小姐姐的表演证明:真正的艺术不需要刻意迎合,只需将热爱与创意注入日常场景,便能点燃千万人的共鸣。正如迈克尔・杰克逊所言:“舞蹈是灵魂的语言。” 而这位夏日泳池中的舞者,正用她的舞步书写着属于 2025 年的文化诗篇。