宝刀不老!34 岁阿尤 10 场造 14 球,率加纳直通世界杯

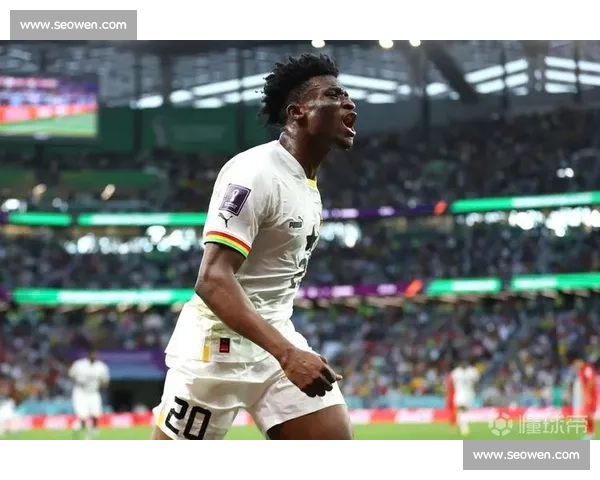

当托马斯・帕蒂的直传撕开科摩罗防线,库杜斯推射破门的瞬间,加纳国家体育场的欢呼声震彻夜空。10 月 13 日凌晨,这场 1-0 的胜利让 “黑星军团” 以 8 胜 1 平 1 负的战绩锁定世非预 I 组头名,第五次跻身世界杯决赛圈。在这场晋级狂欢中,34 岁的乔丹・阿尤站在人群中央,这位在 10 场预选赛中贡献 7 球 7 助攻的老将,用 14 次直接参与进球的表现,书写了非洲足球的老兵传奇。

阿尤的世预赛征程堪称 “效率教科书”。10 场比赛中他 9 次首发 1 次替补,登场时间贯穿攻防两端,不仅以 7 次助攻领跑世非预助攻榜,更以 7 粒进球跻身射手榜第五位。这份数据背后,是他在关键时刻的屡屡救主:客场对阵坦桑尼亚时,他在球队陷入僵局的情况下梅开二度,用精准的门前终结为加纳拿下关键 3 分;面对劲敌南非的出线生死战,他在第 82 分钟送出手术刀般的直传,助攻队友完成绝杀,几乎提前锁定小组第一。即便是在与科摩罗的收官战中未能破门,他依然用灵动的跑位吸引两名防守球员,为库杜斯的制胜球创造了空间。

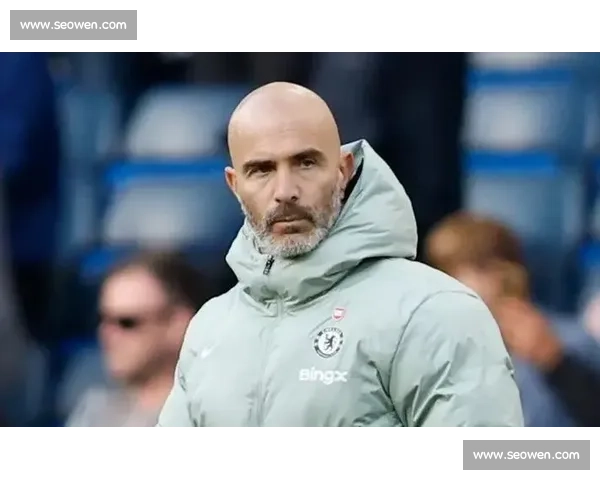

这位老将的价值远不止于数据。One Football 的技术统计显示,阿尤的传球成功率高达 82%,其跑动热区覆盖前场左中右三路,既能回撤至中场串联进攻,又能插入禁区完成终结,成为加纳战术体系的 “万能钥匙”。加纳主帅在赛后采访中直言:“阿尤是这支球队的心脏,他的努力和责任感感染着所有人。” 这种领导力在年轻球员居多的加纳队中尤为珍贵 —— 训练中他会手把手指导新人跑位,比赛间隙则通过战术沟通稳定军心,将阿尤家族三代人的足球智慧传递给后辈。

更令人惊叹的是他在俱乐部与国家队的 “双重状态”。本赛季加盟英冠莱斯特城后,阿尤在 9 次出场中仅收获 1 球,一度面临外界质疑。但回到国家队赛场,他却瞬间切换至 “战神模式”,用连续的高光表现回应争议。这种反差恰恰印证了他对国家队的特殊情感:从 2010 年代初首次为国效力至今,他经历过 2010 年世界杯八强的辉煌,也承受过此前预选赛出局的遗憾,如今 34 岁的年纪,这份执念化作了赛场上不知疲倦的奔跑与拼抢。

mk体育,mksport,mk体育直播,mk体育网加纳的晋级之路并非坦途,小组中马达加斯加、科摩罗等队多次制造威胁,但阿尤总能在关键时刻挺身而出。客场挑战马里一役,他在球队 0-1 落后的情况下,先是用角球助攻队友扳平比分,终场前又接托马斯传球完成绝杀,用 “一传一射” 导演逆转大戏;面对小组第二的马达加斯加,他独中两元并送出 1 次助攻,帮助加纳 4-1 大胜,彻底拉开积分差距。这些场次的表现,让他毫无悬念地成为球迷票选的 “世预赛最有价值球员”。

随着加纳队锁定 2026 年美加墨世界杯门票,阿尤将迎来自己的第四次世界杯之旅。从 2014 年首次踏上世界杯赛场的青涩小将,到如今扛起球队大旗的功勋老将,他的职业生涯轨迹正是加纳足球的缩影。对于即将到来的正赛,阿尤显得格外平静:“世界杯是每个球员的梦想,但现在我更关注如何帮助球队做好准备。只要身披国家队战袍,我就会拼到最后一刻。”

老兵不死,只是渐臻佳境。34 岁的乔丹・阿尤用 10 场 14 球的神迹,证明了经验与毅力永远是足球世界最珍贵的财富。当 “黑星军团” 在世界杯舞台上再度升空时,这位不老传奇的故事,注定会增添新的篇章。

文章围绕阿尤的世预赛表现、战术价值、精神领导力等维度展开,融入了具体比赛细节与数据支撑。若你想补充他的俱乐部生涯故事、阿尤家族足球历史,或增加其他场次的高光瞬间,欢迎随时告知。